全球制造业大迁移的真正动力:技术创新和成本红利

- 分类:行业资讯

- 发布时间:2017-02-07 17:27

【概要描述】 制造业转移的趋势走向与国家前途命运关系甚大。全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移,而创新因素是推动制造业大迁移的重要动力。当前,制造业升级和迁移面临的最大现实是全要素生产率的下降。 普遍认为,全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移:第一次在20世纪初,英国将部分“过剩产能”向美国转移;第二次在20世纪50年代年代,美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国这些战败国转移;第三次在20世纪60至70年代,日本、德国向亚洲“四小龙”和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业;第四次在20世纪80年代年代初,欧美日等发达国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家,把劳动密集型产业和低技术高消耗产业向发展中国家转移,于是,30多年来中国逐渐成为第三次世界产业转移的最大承接地和受益者。 麦肯锡、波士顿咨询集团等专业机构以及各路经济学家和媒体,更多是从“成本结构”(包括人力、土地、能源、制度性交易成本等综合成本)的角度分析全球制造业转移,进而研判未来制造业是否会流向印度、越南等低成本国家,或是由中国回流欧美。创新因素在全球制造业迁移过程中的重要推动作用,则并未获得足够关注。 美国:以制造流程创新承接全球,制造业转移 美国承接全球产能转移、实现制造业崛起的过程十分漫长,即使在1850年前后,美国已经拥有世界上规模最大10家工业企业中的7家,也不表示美国真正成为制造业强国。在产业和技术竞争中,直到1920年前后,美国制造业才完全站上毫无争议的世界之巅,这主要得益于美国在制造端、产品端上的全面创新。 20世纪初期的美国,四处闪动着伟大发明与伟大企业,福特的T型车和凯迪拉克的电子启动装置开启了人类的汽车时代,华纳兄弟的《爵士乐歌手》带动了有声电影的繁荣,不锈钢和人造树胶重塑了美国制造业,电话和电气化使美国的工业基础设施全面升级。 尤其是流水线生产方式的大范围推广,大规模批量生产,除了能摊薄固定成本,也使大量工程师聚集在一起搞技术研发,极大推动了科技创新。而当时英国工厂的组织形态相对传统,中小作坊是英国社会的最爱,但这类企业无法实现规模经济和成体系的研发创新。 到20世纪20年代年代,英国与美国在制造业领域的差距已十分巨大。当时有官方数据显示,美国的研发支出在国民产值中所占比例高达2.5%,而同期的英国只有2%;美国土木工程师在总就业人口中所占比例已高达13%,大幅领先英国的5%。1929年,英国经济的三大支柱产业是铁路船运、烟酒、纺织,而美国排名前三的优势产业是农业设备与工程机械、车辆与航空器、钢铁和有色金属。英国这样一个志在全球角逐的工业大国,竟然沉沦到依靠烟酒生存。 日本、德国:以协作体系创新承接全球制造业转移 二战结束以后,美国在执行复兴欧洲、日本的产业规划中,让德国和日本优先发展钢铁、纺织轻工等传统产业。但是,德日两国不愿接受这个产业安排,如果被动接受低端制造业的转移,在未来工业竞争中将永远跑输美国。此后,德国和日本不仅重点发展了汽车、机械、电子等高价值出口产业,更重要的是,以高效完备的国家工业协作体系承接全球制造业转移。 为什么德国和日本能够拥有世界上最强大的中小企业群?德国将此称为“隐形冠军企业”,日本将此称为“微小的世界顶尖企业”。德国和日本的产业结构越来越精细化,很多公司几十年只研究一种零件,只做一个产品,做到世界闻名,效益非常好。他们制造的产品,是基于自己看准的市场而磨炼出的独有技术,这些“隐形冠军企业”不追求做大,而是力求成为具有某种世界第一的“唯一企业”。至今,中国很多高端制造业若不采用德国、日本的关键材料和核心零部件,比如航空玻璃、芯片、轴承、光电产品等,竞争力会大大下降。 德国、日本的基础工业技术世界领先,这是两国在全球制造业大迁移中始终保持赢家地位的一大根基。举两个例子,中国稀土储量是世界第一,但缺少技术把它变成材料。这些材料技术都是用几十年的积累研究出来的,这些材料能做到纳米级,搁在手机芯片里面。这些都需要专门的机床设备,这些东西美国也没有,但德国和日本有。 半导体被称为“信息化的粮食”,制造半导体芯片要使用高级光刻机,而全球70%的半导体光刻机由日本制造,德国供应了其中最核心的光学元器件。光刻机是人类迄今所能制造的一切机械中最精密、最关键、最昂贵的设备,对晶片进行光刻操作时,定位精度达到0.01微米,相当于头发丝的十万分之一。 韩国:以产业链整合创新承接全球制造业转移 在制造业产能向亚太地区转移的过程中,中国台湾和韩国扮演了重要角色,其中,中国台湾精于代工,韩国强于产业链整合,不过,不要忽视创新因素起到的作用。台湾的半导体制造水平是世界级的,鸿海精密(大陆叫富士康)组装了几乎所有的苹果iPhone、iPad,台积电、联发科则是芯片制造领域的世界级巨头。 始于20世纪90年代初,由美国公司负责设计,中国台湾负责代工做晶圆厂,投资巨大,从4英寸、6英寸、8英寸到现在12寸,从晶圆制造到切割、封装、测试,都是台湾不同的公司在做,形成一个前所未有的庞大产业链,占到全球芯片制造环节一半以上的市场份额。目前,台积电已经做到16纳米工艺制程,大陆的华为海思、展讯一定要采用台积电的工艺制程,才能使设计出来的高端手机芯片实现批量制造。 iPhone、iPad在苹果公司也只是“实验室产品”,能不能变成大众消费品,中间有很大一道鸿沟——有没有人能够把这个产品大规模地生产出来。实验室设计出一个产品,然后花很长时间制造出一件样品,这不是太难的事。 但是,大规模地制造,而且要那些没有技术背景的工人去制造,这就需要规划的流程非常合理,设计的模具非常精确。这里面涉及很多专利技术,这些模具都是鸿海自己设计出来的,与苹果公司是“交叉授权”的关系。也就是说,一款产品要实现量产,就必须用到这些在生产工艺上的专利。 三星电子是韩国制造业的支柱,其国际竞争力是基于“全产业链”模式,即在芯片、闪存、液晶面板、平板电视、手机等全方位投资。三星“全产业链”模式追求的绝不只是成本优势,更重要的是技术积累和创新突破。 “全产业链”模式能使韩国三星深入了解技术,实现高效的技术创新和产品创新。三星电子在成功掌握存储、非存储芯片技术后,又陆续掌握了TFT-LCD、PDP、有机发光显示(OLED)、移动芯片、闪存芯片等核心技术。这些技术其实从根上说都是半导体技术,这些半导体芯片技术很大程度上得益于前面对存储芯片技术的深度掌握,再拓展到其他芯片技术就容易多了。 中国:以体系实力承接全球制造业转移 中国大陆真正开始承接全球制造业转移,应该是在2000年之后。目前,广为人知的BAT(百度、腾讯、阿里巴巴),以及硬件制造相关的海尔、联想、华为、中兴、小米、富士康等厂商和品牌逐渐成熟,中国制造业已然形成一个自给自足、能为海外品牌代工也能推出自有产品的庞大体系。这个体系在2013年9月出版的英国《金融时报》中首度被统称为“红色供应链”。目前,中国制造业的利润率整体上仍比较低,但体系优势已经形成。 中国出口的很多智能手机、家电和PC产品单品利润率不到5%,人们想当然地认为,利润的95%都被别人赚走了,企业家终日操心,工人累死累活,国家消耗资源、留下污染,最后只能从中赚点小钱。很多人并没有搞清楚,这点利润率的背后恰恰是中国强大的工业体系和市场体系。 那95%的部分除了包括引进部分核心的、高端的电子元器件,更多是企业需要付给工人工资若干元,支付厂房租金若干元,支付水电费若干元,交纳各项税费若干元,付给代理商佣金若干元,支付物流费用若干元,付给配件商若干元……这才是构成产品成本的最大部分。 之后,成本不会平白无故消失,只代表人民币从一些人手中转移到另一些人手中。配件商要供应配件,毫无疑问又需要自己的人工、管理、厂租、水电、物流、仓储等;供电局要供电,就需要电网建设,电站建设,乃至煤矿开采,电力装备制造;物流公司要提供高效的物流,就需要车辆,需要司机,需要付费给高速公路;那么下一步,还需要筑路,需要钢筋水泥,需要……表面上利润率不到5%,骨子里则需要整个国家的原材料工业、能源工业、基础设施、物流网络、配套产业、市场体系的强力支持。 制造业的可靠和速度比价格更重要,缺货绝对比高价带来更多损失。依赖于中国对规模巨大且完整的供应链和基础设施的投资,中国供应商在外国公司看来更加迅速,也更加可靠。 对于欧美日韩等制造业强国而言,“红色供应链”是一个亦友亦敌的体系。如果没有它,诸如iPhone之类的许多新兴产品可能无法在短时间上市,也不会是现在这个价格。但中国大陆透过这个体系所推出的自有产品,也挟着速度、弹性、低廉成本以及一些创意,让传统工业强国难以在某些市场与之竞争,因为他们缺乏这个体系和条件。 创新驱动的最大障碍 当今世界,制造业升级和迁移面临的最大现实是“全要素生产率”的下降。媒体和经济学家更多关注国内劳动条件的改变,例如“五险一金”制度实施、游资增加等缘故导致薪资和物价上涨等,以及市场和产业结构的更替,致使中国大陆逐渐失去早期的成本优势。而“要素生产率”则更关注相对变化,比如2006年以来的这10年间,国内劳动力成本上升了近5倍,这并不表示成本竞争力的必然削弱,如果自动化程度和组织效率提升更大的话。 过去,我们习惯性地将拉丁美洲、东欧和亚洲大部分地区看做低成本地区,而将美国、西欧和日本看作高成本地区。现今,这已是一种过时的世界观了,工资、技术效率、能源成本、利率和汇率,以及其他因素年复一年的细微变化,悄悄地但也极大地影响了“全球制造业成本竞争力”图谱。 近十年来,全球的要素价格都不同程度出现上涨,但数字并不是其中关键,重要的是有没有与业绩挂钩,与利润相比,要素价格的上涨是否合理? 遗憾的是,“全要素生产率”的下降已经导致(甚至继续导致)令人悲观的制造业投资回报率。加上隔在科技创新与市场回报之间的玻璃墙,全球制造业将持续面临悲观前景。 现今,美国主流社会已不太关注来自中国的竞争,认为中国不可能凭新一代制造业取胜,而且逐渐形成关于“为何中国无法拥有下一代制造业”的完整论述。随着智能机器人和3D打印等技术的日趋成熟,中国已无优势可言,跨国公司正想方设法将其高附加值的制造业迁回美国和欧洲。 中国已经启动“中国制造2025”的十年计划,旨在用先进的制造技术,譬如机器人、3D打印和工业互联网等,实现高效可靠的智能制造。同时,中国又启动另一项国家计划——“互联网+”,寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。即使中国制造业在硬件上的转型升级得以成功实现,仍面临三大现实挑战: 第一个挑战:欧洲、美国和中国的机器人耗费一样的电量,同样完全按指令工作,也不抱怨或加入工会。欧美工业企业有必要从世界各地运输原材料和电子元件到中国,让机器人完成成品组装,然后再运回美国吗?这完全没有经济意义。欧美企业可以用差不多一样的成本在本地进行生产,去掉运输环节。 第二个挑战:中国大多数机器人也不是在国内生产的,即使有些是在国内组装的,仍然严重依赖从外国进口核心部件。 第三个挑战:欧美工业企业在中国招聘技术人才已经有很大困难,因为先进制造业要求的管理和沟通技巧以及经营基于复杂信息的工厂的能力。专业技术人才匮乏,已是中国推进先进制造业和服务业的软肋。更何况,中国制造业已面临主要对手超常规的竞争压力。 以制造业为支柱的中国经济,已经到了最关键时刻,现在走的每一步都会对未来产生极其深刻的影响。 官方机构在9月份权威发布的《中国制造2025蓝皮书(2016)》指出,在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下,全球制造业布局逐渐调整:跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势,同时,全球制

全球制造业大迁移的真正动力:技术创新和成本红利

【概要描述】

制造业转移的趋势走向与国家前途命运关系甚大。全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移,而创新因素是推动制造业大迁移的重要动力。当前,制造业升级和迁移面临的最大现实是全要素生产率的下降。

普遍认为,全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移:第一次在20世纪初,英国将部分“过剩产能”向美国转移;第二次在20世纪50年代年代,美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国这些战败国转移;第三次在20世纪60至70年代,日本、德国向亚洲“四小龙”和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业;第四次在20世纪80年代年代初,欧美日等发达国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家,把劳动密集型产业和低技术高消耗产业向发展中国家转移,于是,30多年来中国逐渐成为第三次世界产业转移的最大承接地和受益者。

麦肯锡、波士顿咨询集团等专业机构以及各路经济学家和媒体,更多是从“成本结构”(包括人力、土地、能源、制度性交易成本等综合成本)的角度分析全球制造业转移,进而研判未来制造业是否会流向印度、越南等低成本国家,或是由中国回流欧美。创新因素在全球制造业迁移过程中的重要推动作用,则并未获得足够关注。

美国:以制造流程创新承接全球,制造业转移

美国承接全球产能转移、实现制造业崛起的过程十分漫长,即使在1850年前后,美国已经拥有世界上规模最大10家工业企业中的7家,也不表示美国真正成为制造业强国。在产业和技术竞争中,直到1920年前后,美国制造业才完全站上毫无争议的世界之巅,这主要得益于美国在制造端、产品端上的全面创新。

20世纪初期的美国,四处闪动着伟大发明与伟大企业,福特的T型车和凯迪拉克的电子启动装置开启了人类的汽车时代,华纳兄弟的《爵士乐歌手》带动了有声电影的繁荣,不锈钢和人造树胶重塑了美国制造业,电话和电气化使美国的工业基础设施全面升级。

尤其是流水线生产方式的大范围推广,大规模批量生产,除了能摊薄固定成本,也使大量工程师聚集在一起搞技术研发,极大推动了科技创新。而当时英国工厂的组织形态相对传统,中小作坊是英国社会的最爱,但这类企业无法实现规模经济和成体系的研发创新。

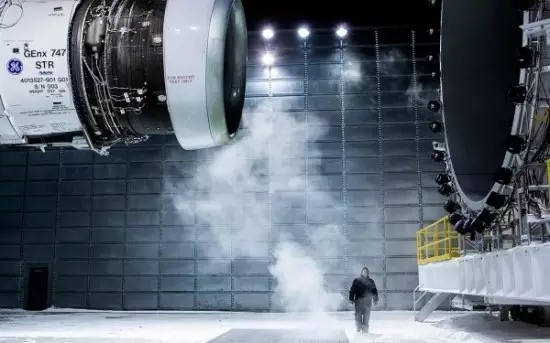

到20世纪20年代年代,英国与美国在制造业领域的差距已十分巨大。当时有官方数据显示,美国的研发支出在国民产值中所占比例高达2.5%,而同期的英国只有2%;美国土木工程师在总就业人口中所占比例已高达13%,大幅领先英国的5%。1929年,英国经济的三大支柱产业是铁路船运、烟酒、纺织,而美国排名前三的优势产业是农业设备与工程机械、车辆与航空器、钢铁和有色金属。英国这样一个志在全球角逐的工业大国,竟然沉沦到依靠烟酒生存。

日本、德国:以协作体系创新承接全球制造业转移

二战结束以后,美国在执行复兴欧洲、日本的产业规划中,让德国和日本优先发展钢铁、纺织轻工等传统产业。但是,德日两国不愿接受这个产业安排,如果被动接受低端制造业的转移,在未来工业竞争中将永远跑输美国。此后,德国和日本不仅重点发展了汽车、机械、电子等高价值出口产业,更重要的是,以高效完备的国家工业协作体系承接全球制造业转移。

为什么德国和日本能够拥有世界上最强大的中小企业群?德国将此称为“隐形冠军企业”,日本将此称为“微小的世界顶尖企业”。德国和日本的产业结构越来越精细化,很多公司几十年只研究一种零件,只做一个产品,做到世界闻名,效益非常好。他们制造的产品,是基于自己看准的市场而磨炼出的独有技术,这些“隐形冠军企业”不追求做大,而是力求成为具有某种世界第一的“唯一企业”。至今,中国很多高端制造业若不采用德国、日本的关键材料和核心零部件,比如航空玻璃、芯片、轴承、光电产品等,竞争力会大大下降。

德国、日本的基础工业技术世界领先,这是两国在全球制造业大迁移中始终保持赢家地位的一大根基。举两个例子,中国稀土储量是世界第一,但缺少技术把它变成材料。这些材料技术都是用几十年的积累研究出来的,这些材料能做到纳米级,搁在手机芯片里面。这些都需要专门的机床设备,这些东西美国也没有,但德国和日本有。

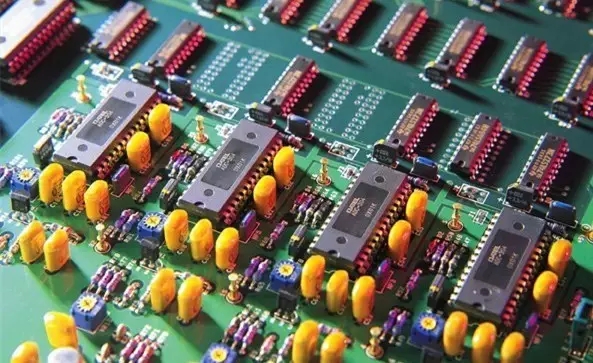

半导体被称为“信息化的粮食”,制造半导体芯片要使用高级光刻机,而全球70%的半导体光刻机由日本制造,德国供应了其中最核心的光学元器件。光刻机是人类迄今所能制造的一切机械中最精密、最关键、最昂贵的设备,对晶片进行光刻操作时,定位精度达到0.01微米,相当于头发丝的十万分之一。

韩国:以产业链整合创新承接全球制造业转移

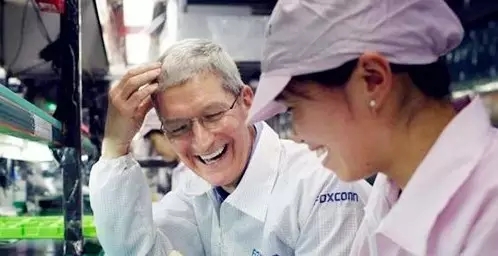

在制造业产能向亚太地区转移的过程中,中国台湾和韩国扮演了重要角色,其中,中国台湾精于代工,韩国强于产业链整合,不过,不要忽视创新因素起到的作用。台湾的半导体制造水平是世界级的,鸿海精密(大陆叫富士康)组装了几乎所有的苹果iPhone、iPad,台积电、联发科则是芯片制造领域的世界级巨头。

始于20世纪90年代初,由美国公司负责设计,中国台湾负责代工做晶圆厂,投资巨大,从4英寸、6英寸、8英寸到现在12寸,从晶圆制造到切割、封装、测试,都是台湾不同的公司在做,形成一个前所未有的庞大产业链,占到全球芯片制造环节一半以上的市场份额。目前,台积电已经做到16纳米工艺制程,大陆的华为海思、展讯一定要采用台积电的工艺制程,才能使设计出来的高端手机芯片实现批量制造。

iPhone、iPad在苹果公司也只是“实验室产品”,能不能变成大众消费品,中间有很大一道鸿沟——有没有人能够把这个产品大规模地生产出来。实验室设计出一个产品,然后花很长时间制造出一件样品,这不是太难的事。

但是,大规模地制造,而且要那些没有技术背景的工人去制造,这就需要规划的流程非常合理,设计的模具非常精确。这里面涉及很多专利技术,这些模具都是鸿海自己设计出来的,与苹果公司是“交叉授权”的关系。也就是说,一款产品要实现量产,就必须用到这些在生产工艺上的专利。

三星电子是韩国制造业的支柱,其国际竞争力是基于“全产业链”模式,即在芯片、闪存、液晶面板、平板电视、手机等全方位投资。三星“全产业链”模式追求的绝不只是成本优势,更重要的是技术积累和创新突破。

“全产业链”模式能使韩国三星深入了解技术,实现高效的技术创新和产品创新。三星电子在成功掌握存储、非存储芯片技术后,又陆续掌握了TFT-LCD、PDP、有机发光显示(OLED)、移动芯片、闪存芯片等核心技术。这些技术其实从根上说都是半导体技术,这些半导体芯片技术很大程度上得益于前面对存储芯片技术的深度掌握,再拓展到其他芯片技术就容易多了。

中国:以体系实力承接全球制造业转移

中国大陆真正开始承接全球制造业转移,应该是在2000年之后。目前,广为人知的BAT(百度、腾讯、阿里巴巴),以及硬件制造相关的海尔、联想、华为、中兴、小米、富士康等厂商和品牌逐渐成熟,中国制造业已然形成一个自给自足、能为海外品牌代工也能推出自有产品的庞大体系。这个体系在2013年9月出版的英国《金融时报》中首度被统称为“红色供应链”。目前,中国制造业的利润率整体上仍比较低,但体系优势已经形成。

中国出口的很多智能手机、家电和PC产品单品利润率不到5%,人们想当然地认为,利润的95%都被别人赚走了,企业家终日操心,工人累死累活,国家消耗资源、留下污染,最后只能从中赚点小钱。很多人并没有搞清楚,这点利润率的背后恰恰是中国强大的工业体系和市场体系。

那95%的部分除了包括引进部分核心的、高端的电子元器件,更多是企业需要付给工人工资若干元,支付厂房租金若干元,支付水电费若干元,交纳各项税费若干元,付给代理商佣金若干元,支付物流费用若干元,付给配件商若干元……这才是构成产品成本的最大部分。

之后,成本不会平白无故消失,只代表人民币从一些人手中转移到另一些人手中。配件商要供应配件,毫无疑问又需要自己的人工、管理、厂租、水电、物流、仓储等;供电局要供电,就需要电网建设,电站建设,乃至煤矿开采,电力装备制造;物流公司要提供高效的物流,就需要车辆,需要司机,需要付费给高速公路;那么下一步,还需要筑路,需要钢筋水泥,需要……表面上利润率不到5%,骨子里则需要整个国家的原材料工业、能源工业、基础设施、物流网络、配套产业、市场体系的强力支持。

制造业的可靠和速度比价格更重要,缺货绝对比高价带来更多损失。依赖于中国对规模巨大且完整的供应链和基础设施的投资,中国供应商在外国公司看来更加迅速,也更加可靠。

对于欧美日韩等制造业强国而言,“红色供应链”是一个亦友亦敌的体系。如果没有它,诸如iPhone之类的许多新兴产品可能无法在短时间上市,也不会是现在这个价格。但中国大陆透过这个体系所推出的自有产品,也挟着速度、弹性、低廉成本以及一些创意,让传统工业强国难以在某些市场与之竞争,因为他们缺乏这个体系和条件。

创新驱动的最大障碍

当今世界,制造业升级和迁移面临的最大现实是“全要素生产率”的下降。媒体和经济学家更多关注国内劳动条件的改变,例如“五险一金”制度实施、游资增加等缘故导致薪资和物价上涨等,以及市场和产业结构的更替,致使中国大陆逐渐失去早期的成本优势。而“要素生产率”则更关注相对变化,比如2006年以来的这10年间,国内劳动力成本上升了近5倍,这并不表示成本竞争力的必然削弱,如果自动化程度和组织效率提升更大的话。

过去,我们习惯性地将拉丁美洲、东欧和亚洲大部分地区看做低成本地区,而将美国、西欧和日本看作高成本地区。现今,这已是一种过时的世界观了,工资、技术效率、能源成本、利率和汇率,以及其他因素年复一年的细微变化,悄悄地但也极大地影响了“全球制造业成本竞争力”图谱。

近十年来,全球的要素价格都不同程度出现上涨,但数字并不是其中关键,重要的是有没有与业绩挂钩,与利润相比,要素价格的上涨是否合理?

遗憾的是,“全要素生产率”的下降已经导致(甚至继续导致)令人悲观的制造业投资回报率。加上隔在科技创新与市场回报之间的玻璃墙,全球制造业将持续面临悲观前景。

现今,美国主流社会已不太关注来自中国的竞争,认为中国不可能凭新一代制造业取胜,而且逐渐形成关于“为何中国无法拥有下一代制造业”的完整论述。随着智能机器人和3D打印等技术的日趋成熟,中国已无优势可言,跨国公司正想方设法将其高附加值的制造业迁回美国和欧洲。

中国已经启动“中国制造2025”的十年计划,旨在用先进的制造技术,譬如机器人、3D打印和工业互联网等,实现高效可靠的智能制造。同时,中国又启动另一项国家计划——“互联网+”,寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。即使中国制造业在硬件上的转型升级得以成功实现,仍面临三大现实挑战:

第一个挑战:欧洲、美国和中国的机器人耗费一样的电量,同样完全按指令工作,也不抱怨或加入工会。欧美工业企业有必要从世界各地运输原材料和电子元件到中国,让机器人完成成品组装,然后再运回美国吗?这完全没有经济意义。欧美企业可以用差不多一样的成本在本地进行生产,去掉运输环节。

第二个挑战:中国大多数机器人也不是在国内生产的,即使有些是在国内组装的,仍然严重依赖从外国进口核心部件。

第三个挑战:欧美工业企业在中国招聘技术人才已经有很大困难,因为先进制造业要求的管理和沟通技巧以及经营基于复杂信息的工厂的能力。专业技术人才匮乏,已是中国推进先进制造业和服务业的软肋。更何况,中国制造业已面临主要对手超常规的竞争压力。

以制造业为支柱的中国经济,已经到了最关键时刻,现在走的每一步都会对未来产生极其深刻的影响。

官方机构在9月份权威发布的《中国制造2025蓝皮书(2016)》指出,在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下,全球制造业布局逐渐调整:跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势,同时,全球制

- 分类:行业资讯

- 发布时间:2017-02-07 17:27

推荐新闻

RECOMMEND NEWS

推荐新闻

RECOMMEND NEWS

联系我们

电话:400-607-8500

邮箱:sale@firstsensor.cn

地址:湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园

振华路智庭园1栋

微信公众号